II. RAPPELT

A. Anatomie du rachis

1. Embryologie Et Ossification Du Rachis

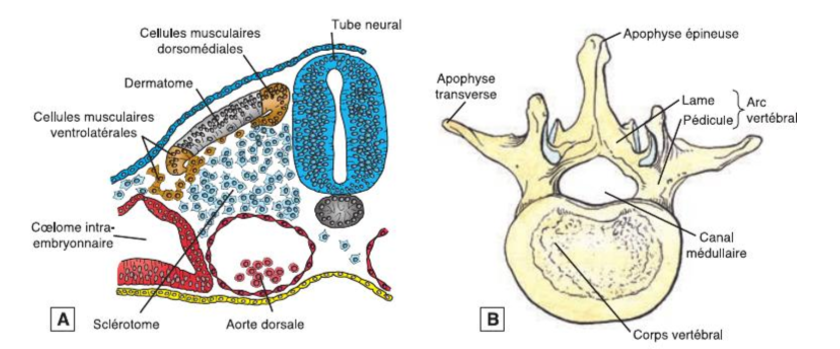

La colonne vertébrale dérive des sclérotomes Son développement passe par un stade pré cartilagineux mésenchymateux, puis cartilagineux avant l’ossification. [72]

Figure 2

A. Coupe transversale montrant le développement d’un somite. Les cellules du sclérotome

migrent pour se positionner autour du tube neural et de la chorde dorsale pour former

l’ébauche vertébrale. Les différents

B. Les différents éléments de la vertèbre constituée.[72]

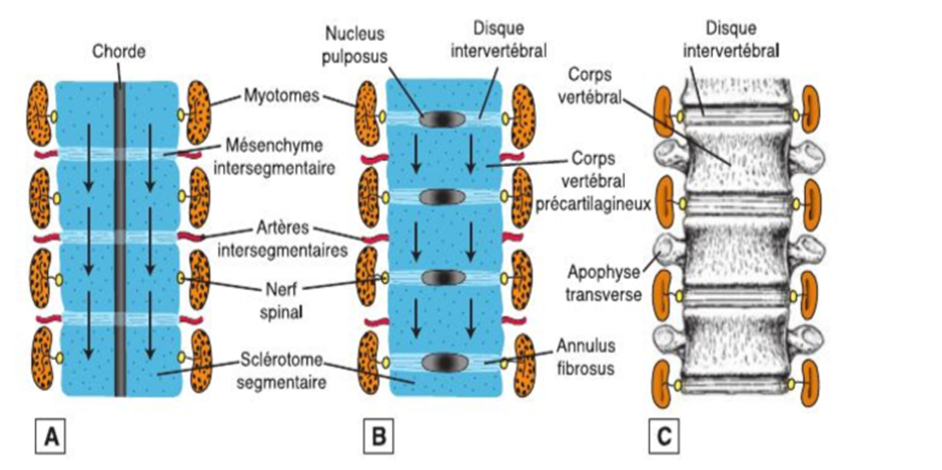

Figure 3 Formation de la colonne vertébrale à différents stades du

développement.

A. À la 4e semaine du développement, les sclérotomes entourant la chorde dorsale sont

séparés les uns des autres par une partie intersegmentaire moins dense. Remarquer la

position des myotomes, des artères intersegmentaires et des nerfs segmentaires. La

prolifération de la moitié caudale d’un sclérotome s’effectue dans le mésenchyme de

l’espace

B. intersegmentaire pour rejoindre la moitié crâniale du sclérotome sous-jacent

(flèches). Remarquer l’apparition des disques intervertébraux. Les corps vertébraux sont

formés de l’association des moitiés supérieure et inférieure

C. de deux sclérotomes successifs et du tissu intersegmentaire. Les myotomes sont à

cheval sur les disques intervertébraux permettant ainsi la mobilisation des

vertèbres[72]

L’ossification des vertèbres

L’ossification des vertèbres, de type enchondrale, est un processus très lent: les premiers centres primitifs apparaissent au niveau des corps vertébraux cartilagineux au cours du troisième mois dans la région dorsale puis s’étend aux autres régions. Les points d’ossification des arcs vertébraux n’apparaissent qu’au 4ème-5ème mois. Les centres secondaires n’apparaîtront qu’après la naissance et l’ossification ne se terminera qu’après la puberté.

La soudure des ébauches cartilagineuses et l’ossification des pièces vertébrales qui constituent le sacrum et le coccyx ne seront complètes qu’à l’âge adulte. [71]

Applications cliniques

La formation des vertèbres est un processus complexe, faisant intervenir la croissance et la fusion de la portion caudale d’un sclérotome avec la portion crâniale du sclérotome adjacent. Il n’est pas surprenant que des erreurs pouvant se produire au cours de cette fusion soient à l’origine d’anomalies vertébrales numériques (syndrome de Klippel-Feil). L’anomalie peut consister en une hémivertèbre, entraînant une déviation latérale du rachis (scoliose congénitale). Des mutations des gènes HOX qui spécifient les vertèbres peuvent être à la source d’anomalies congénitales. Une scoliose peut être aussi due à une anomalie des muscles du dos. [72]

2. Anatomie rachidienne

a) Etude générale

La colonne vertébrale est faite de la superposition de 7 vertèbres cervicales (nommées de C1 et C7), 12 vertèbres thoraciques (nommées T1 à T12), 5 vertèbres lombaires (L1 à L5) (colonne mobile) et du sacro-coccyx (5 pièces sacrées nommées de S1 à S5) (colonne fixe). Dans un plan frontal, cette colonne est médiane et verticale. Dans un plan sagittal elle décrit successivement une lordose cervicale, une cyphose thoracique et une lordose lombaire. La colonne vertébrale constitue l’armature du tronc et protège le système nerveux radiculo-médullaire [35].

En position anatomique de référence, l’axe de gravité passe par C1, C6 et L3, ainsi que 3 cm en avant de la deuxième vertèbre sacrée (S2). En position debout de repos, l’axe du corps est projeté plus en arrière, l’axe de gravité passe alors par T9 et S3. Chaque vertèbre comprend 2 parties : un corps en avant, et un arc neural (pédicules vertébraux et lames vertébrales) en arrière. Les vertèbres se superposent par leurs corps par l’intermédiaire du disque intervertébral et par leurs processus articulaires (articulations zygapophysaires). Les différentes parties des vertèbres sont unies entre elles par des ligaments : longitudinal ventral et dorsal, jaunes, intertransversaires et interépineux.

Le corps vertébral est constitué de deux tissus osseux : l’os cortical qui compose une coque rigide et l’os spongieux en partie centrale. Le périoste est une membrane fibreuse conjonctivo-élastique présentant une couche externe fibreuse et une couche interne ostéogénique. De la couche interne partent des fibres perforantes ou fibres de Sharpey qui traversent l’os compact. Le périoste ne recouvre pas les surfaces articulaires. Il permet l’insertion des muscles et tendons ; et il présente une riche vascularisation et innervation. L’os compact, dur et dense, représente 80% de la masse osseuse totale. Il forme une enveloppe résistante composée par la juxtaposition d'ostéons cylindriques de 200 à 300 µm de diamètre.

L’os spongieux, situé au niveau des régions épiphysaires des os longs, forme la couche intermédiaire des os plats et courts. L’os spongieux, de consistance friable, est constitué de trabécules osseuses épaisses de 0,1 à 0,5 mm, de directions variées délimitant de petites cavités et formant une structure alvéolaire [36].

b) Les vertèbres

Les vertèbres cervicales

Les vertèbres cervicales sont les 7 premières vertèbres en haut de la colonne vertébrale. La première vertèbre cervicale est appelée l’atlas, car elle porte directement le poids du crâne ; [20] et s'articule avec les condyles occipitaux du crâne la seconde vertèbre cervicale s’appelle l’axis, car elle intervient dans les mouvements de rotation du crâne en permettant à l’atlas de pivoter au-dessus d’elle et [20] présente une apophyse en forme de dent, le processus odontoïde qui forme un pivot permettant les rotations par rapport à l'atlas.[19]

Les cinq autres vertèbres cervicales n’ont pas de nom mais sont appelées par leur numéro.

Le corps de chaque vertèbre de la colonne soutient le poids des vertèbres précédentes (et du crâne), alors que l’arche (partie postérieure, ou arrière) sert à former un canal le long de la colonne pour enfermer et protéger la moelle épinière.

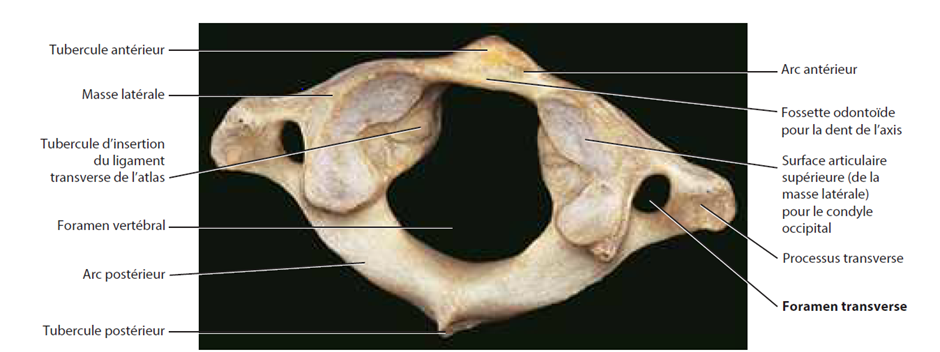

Figure 4 : Vertèbre C1. Vue supérieure de la vertèbre C1 (atlas). Le crâne qui repose sur l'atlas s'articule avec les surfaces articulaires supérieures des masses latérales de l'atlas. Observer les foramens transverses qui ne sont présents qu'au niveau des vertèbres cervicales. [61]

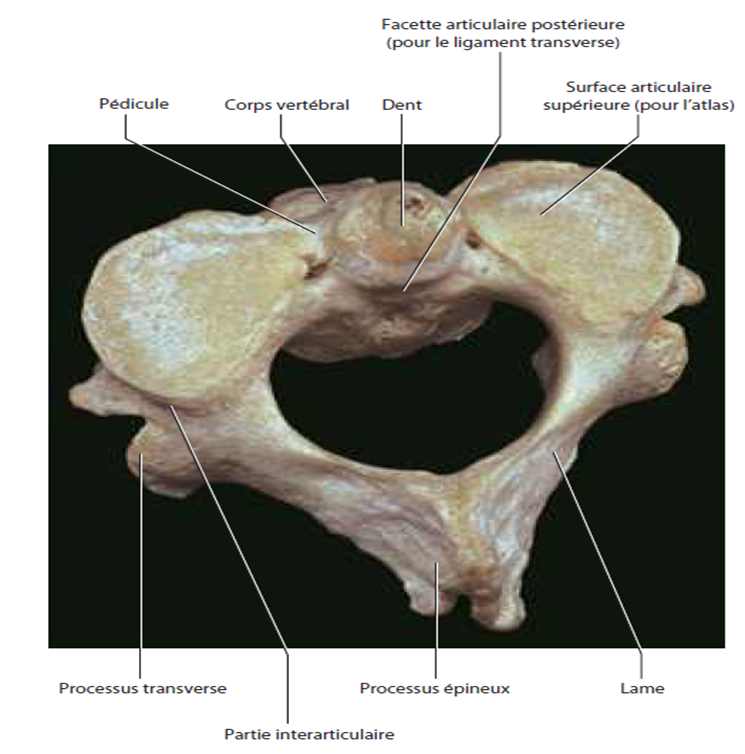

Figure 5 : Vertèbre C2. Vue supérieure de la vertèbre C2 (axis). Le poids de la tête osseuse et de l'atlas est transmis sur les surfaces articulaires supérieures de C2. En situation centrale, dans la région antérieure de l'axis, est située une protubérance osseuse (le processus odontoïde ou dent) qui agit comme un pivot pour autoriser les mouvements de rotation à droite et à gauche de la tête osseuse. [61]

Les vertèbres dorsales

La plupart des vertèbres dorsales possèdent des facettes costales sur le corps vertébral, et des apophyses transverses (comme dans les vertèbres cervicales). Elles présentent également une apophyse épineuse qui pointe vers l’arrière et vers le bas, et un trou vertébral circulaire. Le corps de chaque vertèbre dorsale de la colonne vertébrale porte le poids des vertèbres situées au-dessus d’elle (et du crâne), alors que les arcs servent à créer un canal le long de la colonne vertébrale pour abriter et protéger la moelle épinière, tout comme les vertèbres cervicales.

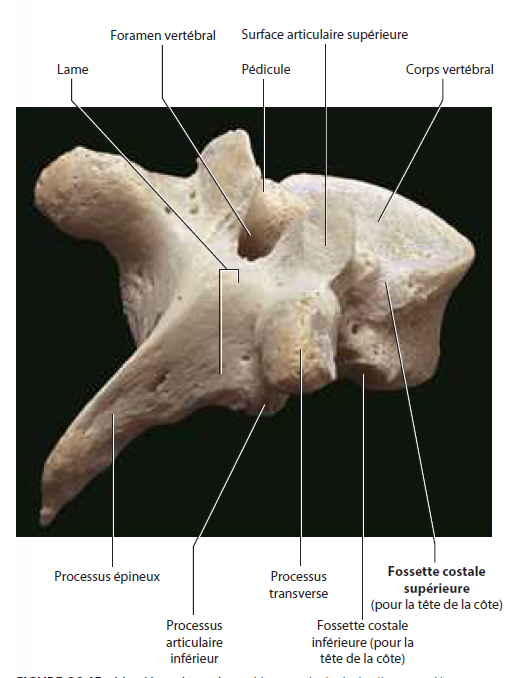

Figure 6 : Vertèbre thoracique. Vue postérolatérale d'une vertèbre thoracique type. Les côtes s'attachent aux vertèbres thoraciques par des facettes articulaires sur les processus transverses. Une vertèbre thoracique typique présente également un long processus épineux incliné vers le bas. [61]

Les vertèbres lombaires

Les vertèbres lombaires ne présentent pas de facette au niveau du corps. Le corps des vertèbres lombaires est beaucoup plus gros que celui des vertèbres dorsales et cervicales. Le trou de conjugaison est généralement triangulaire, alors que l’apophyse épineuse forme une pointe vers l’arrière et est rectangulaire. Le large corps de chaque vertèbre lombaire porte le poids des vertèbres qui se trouvent au-dessus d’elle (et du crâne). [20]

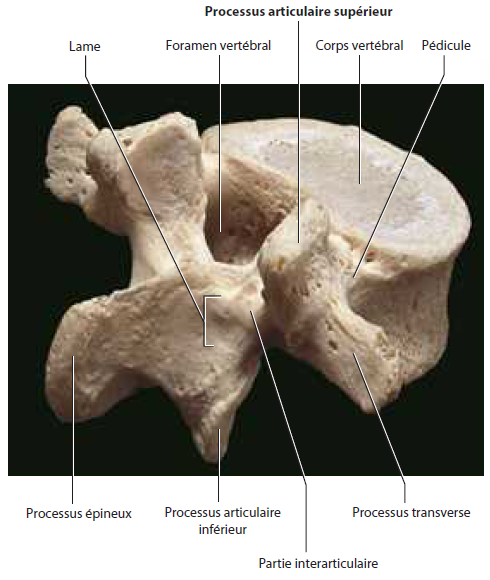

Figure 7 :Vertèbre lombale (ou lombaire). Vue postérolatérale d'une vertèbre lombale type. Ce sont les vertèbres les plus volumineuses et elles possèdent de grands processus articulaires et un petit processus épineux. [61]

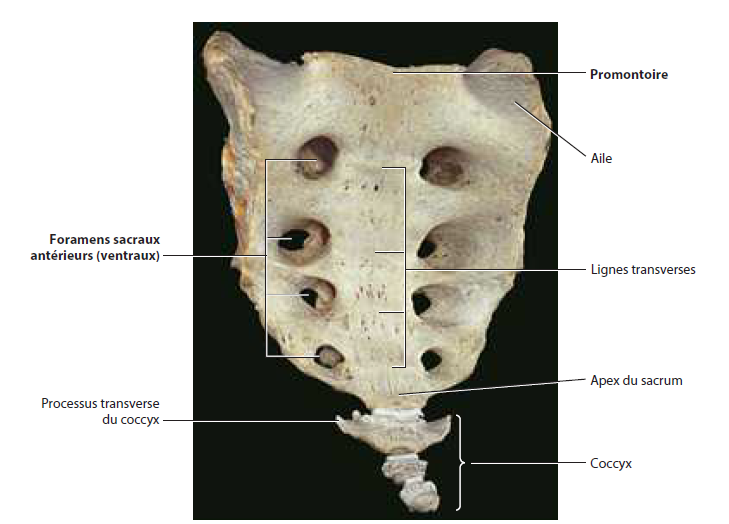

Le sacrum ou rachis sacré

- Les cinq vertèbres sacrées (fig. 5) sont soudées à l'âge adulte, et ne forment plus qu'un seul bloc osseux appelé sacrum.

- Il se compose de cinq vertèbres sacrées ou sacrales, dénommées par la lettre S : de S1 à S5.

- Il est incliné d'environ 45 degrés en arrière.

- Il forme la partie postérieure du pelvis et en assure ainsi la solidité.

Situation

Il s’articule : - en haut avec L5 : par sa base et l’intermédiaire d’un disque intervertébral par les processus articulaires supérieures de la première vertèbre sacrée

- en dehors avec les os coxaux droit et gauche par les faces auriculaires coxales

- en bas avec le coccyx

Orientation Pointe en bas, Concavité en avant

Figure 8 :Sacrum et coccyx. Vue antérieure du sacrum et du coccyx. Observer les foramens sacraux par lesquels les nerfs spinaux quittent le canal vertébral pour innerver les structures du pelvis et des membres inférieurs. Observer également le coccyx qui est formé de quatre petites vertèbres vestigiales [61]

Le coccyx ou rachis coccygien (fig. 5)

- C’est un vestige osseux. Il correspond à la queue des mammifères.

- Il se compose de quatre ou cinq vertèbres coccygiennes soudées entre elles. Contrairement aux autres, elles ne sont pas dénommées par une lettre.

- Il fait suite au sacrum et constitue l'extrémité inférieure du rachis. Il est déjeté en avant. [60]

NOTE CLINIQUE : une bonne connaissance anatomique permet une bonne interprétation de l'anatomie radiologique, Plusieurs méthodes permettent de préciser la rotation de la vertèbre sommet, Méthode de Cobb : on évalue le déplacement de la projection de l’épineuse par rapport au bord du corps vertébral. Méthode de Nash et Moe : on utilise le repère du pédicule convexe dont la projection semble s’éloigner progressivement du bord convexe du corps vertébral, au fur et à mesure que la rotation augmente.

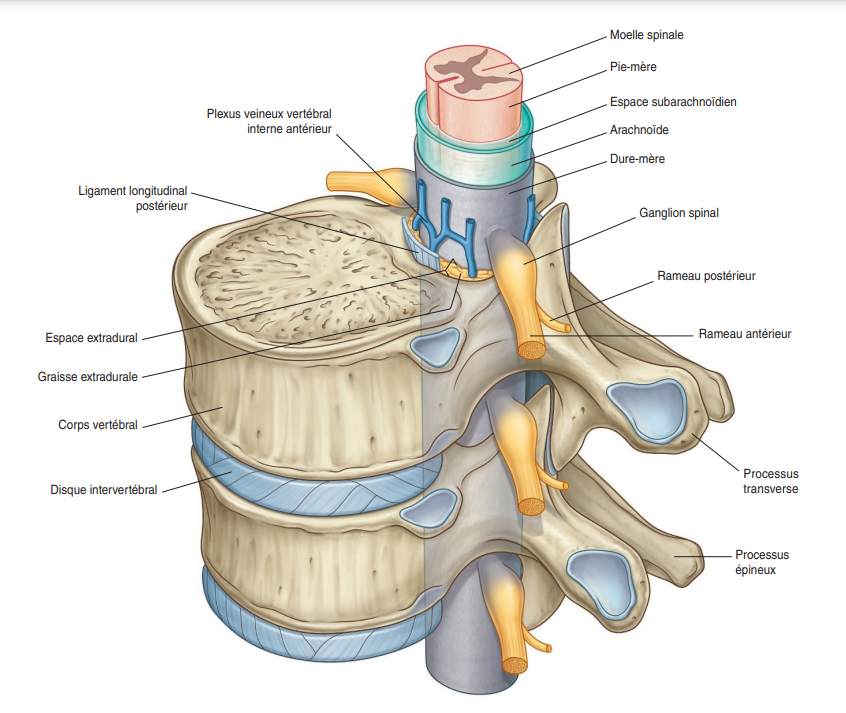

c) Le canal vertébral

Le canal vertébral (fig. 9) occupe toute la hauteur du rachis (à l'exception du coccyx). Il est limité en avant par les faces postérieures des corps vertébraux et le bord postérieur des disques intervertébraux, revêtus par le ligament longitudinal postérieur (ou ligament vertébral commun postérieur) ; en arrière, par les lames vertébrales et les ligaments jaunes ; et latéralement (récessus latéraux ou défilés inter-disco-ligamentaires) par les pédicules et les foramens intervertébraux et les articulations zygapophysaires. Le canal rachidien contient la moelle épinière et les méninges rachidiennes, les nerfs spinaux qui en émergent, les plexus veineux intrarachidiens et le tissu cellulo-graisseux de l'espace épidural. La moelle se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire (cône terminal) et le sac dural au niveau de la 2ème pièce sacrée (le plus souvent). La morphologie du canal vertébral varie : prismatique triangulaire dans la région cervicale ; cylindrique dans la région thoracique et lombaire supérieure ; prismatique triangulaire dans les régions lombaire et sacrée. C'est au niveau de la première vertèbre cervicale (trou atloïdien) qu'il présente sa plus grande surface de section. Les dimensions canalaires sont liées à la mobilité du segment rachidien.[64]

d) L'espace épidural (ou péridural) [37]

L'Espace Epidural constitue une voie de passage fréquente utilisée en thérapeutique de la douleur ; une meilleure connaissance de cet espace permet de mieux comprendre les problèmes liés à une méconnaissance de ses particularités.

L'espace épidural est formé de deux paroisses concentriques et de deux extrémités :

- La face périphérique répond aux corps vertébraux, aux disques et ligaments qui réunissent

chaque vertèbre. Latéralement, elle est percée des trous de conjugaison plus ou moins

obturés par des expansions fibreuses. La face Centrale répond au fourreau dural et par son

intermédiaire à la moelle. L'espace est clos en haut par son accolement progressif avec le

périoste à partir de C2. A son extrémité inférieure, il se termine au niveau du hiatus sacré

par le ligament coccygien. Plus développé en arrière qu'en avant (où il est souvent

virtuel), il présente des cloisonnements sous forme de tractus fibreux porte vaisseaux

réunissant la dure-mère aux parois ostéo-ligamentaires.

L'espace épidural est rempli d'un tissu cellulo-graisseux lâche traversé par les racines rachidiennes, les artères spinales, les lymphatiques et les plexus veineux eux-mêmes anastomosés aux plexus extra-rachidiens et par leur intermédiaire à la veine Cave et les azygos.

e) Foramens intervertébraux (trous de conjugaison ou canaux de conjugaison)

Le foramen intervertébral représente un orifice situé entre deux vertèbres permettant la communication entre le canal vertébral et la région extrarachidienne. Si à l’évidence les foramens intervertébraux sont les voies de passages des racines nerveuses spinales, ils sont également empruntés par des structures vasculaires dont certaines participent à la vascularisation médullaire.

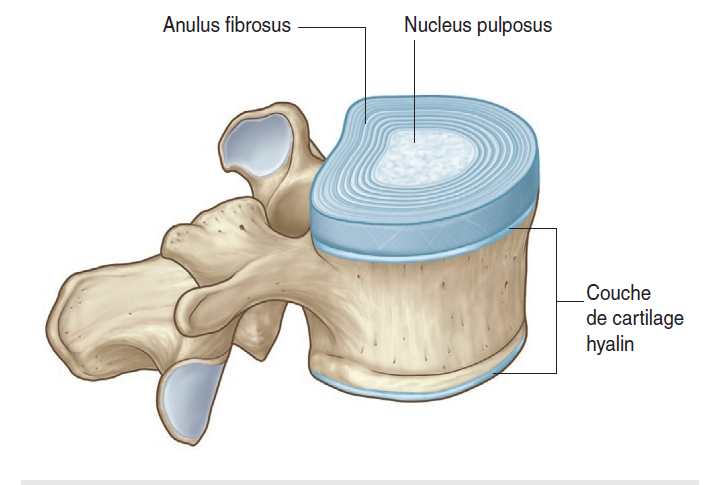

f) les disques intervertébraux (fig.11)

Le disque intervertébral est un fibro-cartilage interposé entre deux vertèbres, en forme de lentille bi-convexe. Il est composé de trois parties principales :

1- les plaques cartilagineuses vertébrales, adhérentes aux plateaux vertébraux adjacents, dont la partie centrale est criblée de fins orifices permettant les échanges liquidiens entre disque et os vertébral.

2-

L’annulus fibrosus en périphérie, formé d’une vingtaine de lamelles concentriques

intriquées, dont la direction des fibres varie d’une lamelle à l’autre.

L’épaisseur des disques lombaires croît progressivement de L1-L2 à L5-S1 : elle mesure 10 mm

en L1-L2, et elle est maximum en L4-L5 et L5-S1, atteignant 15 mm.

Le disque est flanqué en avant et en arrière, par les ligaments longitudinaux antérieur et

postérieur. A distance, il est relié mécaniquement aux articulations inter-apophysaires

postérieures, qui fonctionnent comme des diarthrodies. Sur le plan histo-chimique, le disque

intervertébral est constitué de fibres de collagène en suspension dans un gel de

protéoglycanes très hydratées [38,39]. Le disque contient également une fraction importante

de protéines non collagéniques.

g) Les ligaments

Les deux ligaments principaux supportant le rachis sont les ligaments longitudinaux antérieur et postérieur.

Le ligament longitudinal antérieur tapisse les faces antérieure et latérale des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Le ligament longitudinal postérieur, quant à lui, est tendu verticalement depuis l'occipital jusqu'au sacrum. Il s'élargit au niveau des disques et se rétrécit en arrière des corps vertébraux. Les arcs postérieurs sont réunis entre eux par plusieurs ligaments.

Les lames vertébrales sont réunies les unes aux autres par les ligaments jaunes (ligamentsinter lamaires) qui ferment en arrière le canal rachidien, latéralement ils s'étendent en avant et se confondent avec les capsules des articulations zygapophysaires. Les processus épineux sont réunis entre eux par les ligaments inter épineux et à leur sommet par le ligament sur épineux qui, dans la région cervicale, prend l'aspect d'une cloison sagittale médiane triangulaire à base occipitale : le ligament cervical postérieur ou nucal. Les processus transverses sont unis entre eux par les ligaments inter transversaires qui n'existent qu'au niveau thoracique et lombaire.

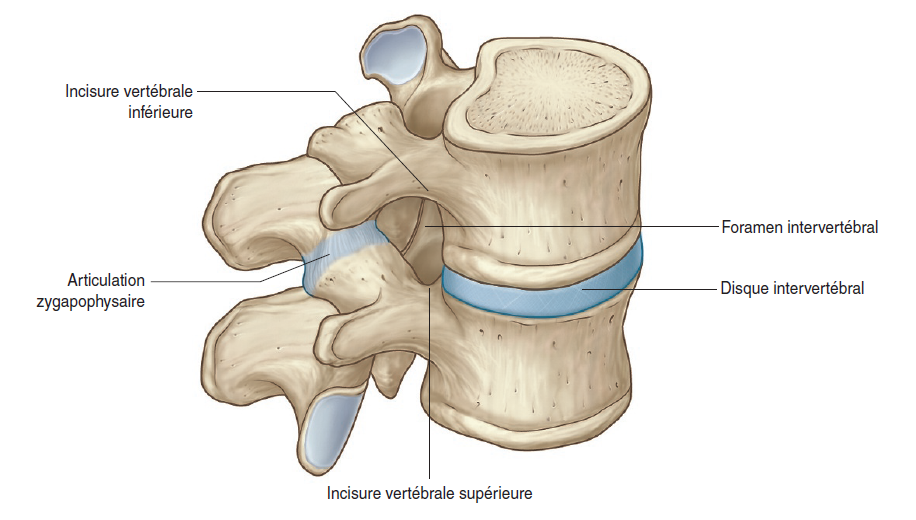

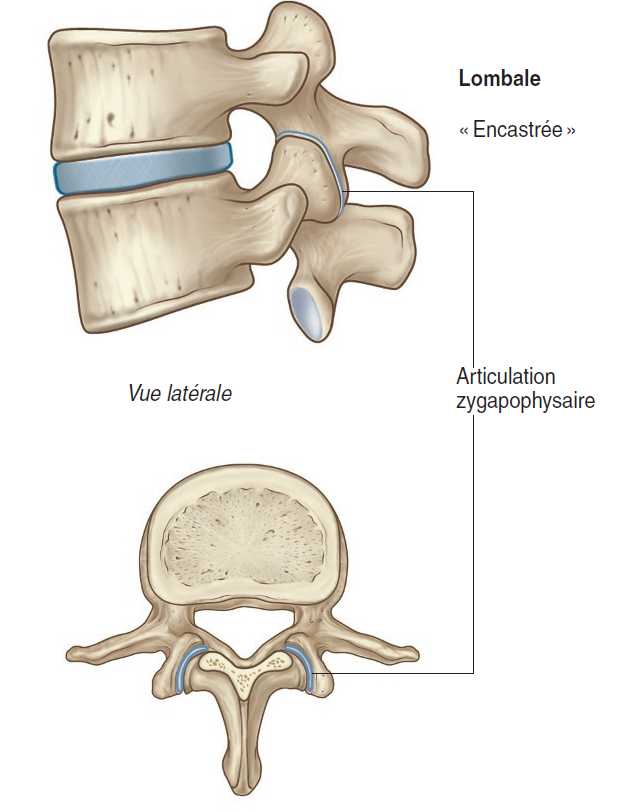

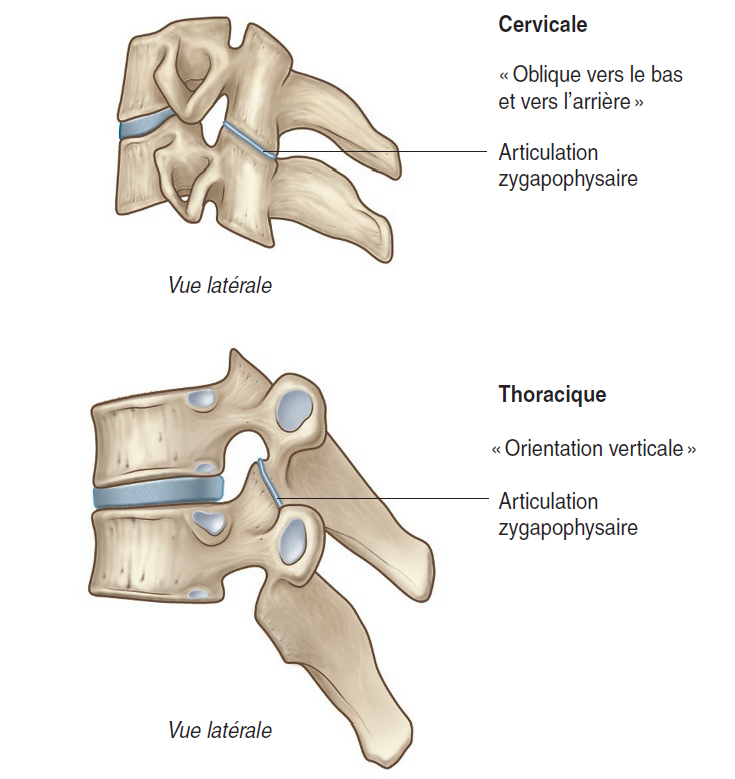

h) Articulations zygapophysaires ou inter apophysaires postérieures (fig.12) (fig.13)

Les articulations des processus articulaires sont planes au niveau cervical et thoracique, et en forme de gouttière verticale au niveau lombaire. La capsule articulaire est formée d’une membrane fibreuse, fixée sur les pourtours articulaires, qui est plus résistante dans la région lombaire, et d’une membrane synoviale.

i) Vascularisation et innervation

Les vertèbres reçoivent des branches périostées et équatoriales des principales artères cervicales et des artères segmentaires par leurs branches spinales. Les artères souches des branches périostées, équatoriales et spinales naissent à tous les niveaux de la colonne vertébrale :

- Au niveau du cou, les artères vertébrales et cervicales ascendantes.

- Au niveau du tronc, les principales artères segmentaires.

- Au niveau de la région thoracique, les artères intercostales postérieures, dans la région thoracique.

- Au niveau de l’abdomen, les artères subcostales et lombaires.

- Au niveau du bassin, les artères ilio-lombaires, sacrales latérales et sacrale médiane.

Les branches périostées et équatoriales proviennent de ces artères lorsqu'elles croisent les faces externes (antéro-latérales) des vertèbres. Les branches antérieures du canal vertébral envoient, des branches nourricières aux corps vertébraux.

Les veines spinales se rassemblent pour former des plexus veineux le long de la colonne vertébrale, à la fois en dedans et en dehors du canal vertébral (canal rachidien). Ce sont, respectivement, les plexus veineux vertébraux interne (plexus veineux épiduraux) (intrarachidien) et externe (extrarachidien). Ces plexus communiquent entre eux par les foramina intervertébraux. Chacun d'eux est dense en avant et en arrière mais relativement épars latéralement. Larges et tortueuses, les veines basivertébrales se forment dans le tissu osseux des corps vertébraux. Elles émergent au niveau de divers foramina qui s'ouvrent à la surface de chaque corps vertébral (surtout sur leur face postérieure) et débouchent dans les plexus veineux vertébraux externe antérieur et surtout interne antérieur ; ceux-ci peuvent former des sinus longitudinaux larges. Les veines intervertébrales reçoivent des veines de la moelle épinière et des plexus veineux vertébraux accompagnant les nerfs spinaux dans les foramina ; elles se drainent dans les veines vertébrales du cou ainsi que dans les veines segmentaires du tronc (intercostales, lombaires et sacrales).

NOTE CLINIQUE : il Ya un risque de complication médullaire certain lors des traitements opératoire ou non de déformation scoliotique (Plâtre de dérotation ; Traction par Halo) il est donc recommandé d’utiliser un système de surveillance neurophysiologique lors de ces procédures pour éviter le risque neurologique.

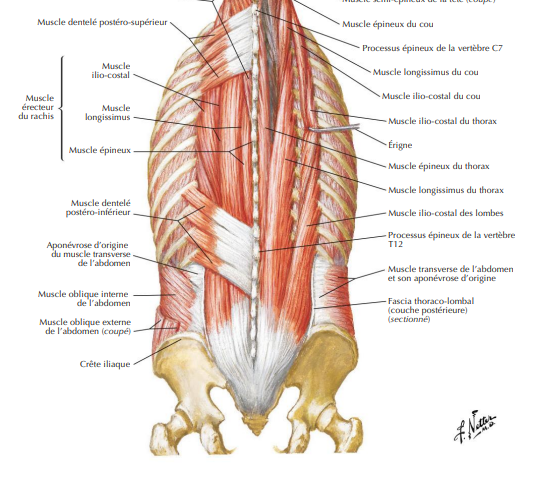

j) Muscles du rachis

Les muscles érecteurs du rachis sont un groupe de muscles composé de trois muscles qui sont de dehors en dedans : l’iliocostal, le longissimus et l’épineux.

- L’iliocostal Il est constitué de trois parties : une lomb ale, une thoracique et une cervicale. La partie lombale débute au niveau de la crête sacrale et de la crête iliaque pour finir à hauteur des angles postérieurs des neuf dernières côt es. La partie thoracique prend son origine au niveau de l’angle postérieur des six dernières côtes et se termine sur l’angle postérieur des six premières côtes. La dernière partie qui est la partie cervicale débute sur l’angle postérieur des côtes moyennes (4e à 7e) pour finir au niveau du processus transverse des vertèbres cervicales inférieures (C4 à C7). C’est un muscle ayant un trajet vertical qui s’élargit à sa partie thoracique.

- Le longissimus Le longissimus est également constitué de trois parties : thoraco-lombale, cervicale et de la tête. La partie thoraco-lombale prend son origine sur la crête sacrale, la crête iliaque et les processus transverses et épineux des vertèbres L1 à L5, et se termine en un faisceau médial de T1 à T12 sur les processus transverses et un faisceau latéral de la 5e à la 12e côte. La partie cervicale débute au niveau des processus transverses de T1 à T6 et finit sur les processus transverses de C2 à C7. Quant à la partie céphalique, elle prend son origine sur les processus transverses de C3 à T3 et se termine sur le processus mastoïde de l’os temporal. Le longissimus est également vertical et constitue la portion moyenne de la gouttière paravertébrale.

- L’épineux est un muscle vertical qui constitue la charnière thoraco-lombale. Il prend

son origine au niveau des processus épineux de L3 à T11 et se termine sur les processus

épineux également de T3 à T9.

Les muscles érecteurs du rachis, par définition, participent à l’érection et à l’extension du rachis. Le longissimus stabilise la charnière costo-transversaire et l’épineux la charnière thoraco-lombale. Ils permettent l’auto-agrandissement et le contrôle des mouvements de la colonne vertébrale. Parmi les muscles de la paroi postérieure, se trouve également les muscles du groupe transversaire épineux qui contient deux sous-groupes : les rotateurs et les multifides. Ce sont des muscles courts et longs qui prennent leur origine sur une vertèbre donnée au niveau de la lame vertébrale pour les rotateurs et du processus épineux pour les multifides, pour finir sur le processus transverse d’une vertèbre sous-jacente. Pour les rotateurs, il s’agit de la vertèbre V-1 ou V-2 (donc une ou deux vertèbres inférieures). Pour les multifides, il s’agit de la vertèbre V-3 ou V-4 (donc la 3e ou 4e vertèbre en dessous de l’origine). Ce groupe de muscles permet une stabilisation intervertébrale, une rotation controlatérale (par les rotateurs), une érection et une extension du rachis [40].

NOTE CLINIQUE : en cas de neuropathie ou myopathie le déficit musculaire du muscle du dos sera l’origine de scoliose secondaire. L’indication du traitement par kinésithérapie dans la scoliose idiopathique consiste sur le travail musculaire par : assouplissement du plan postérieur ; étirement des muscles rétracté du côté de la concavité et les renforcer du côté de la convexité .

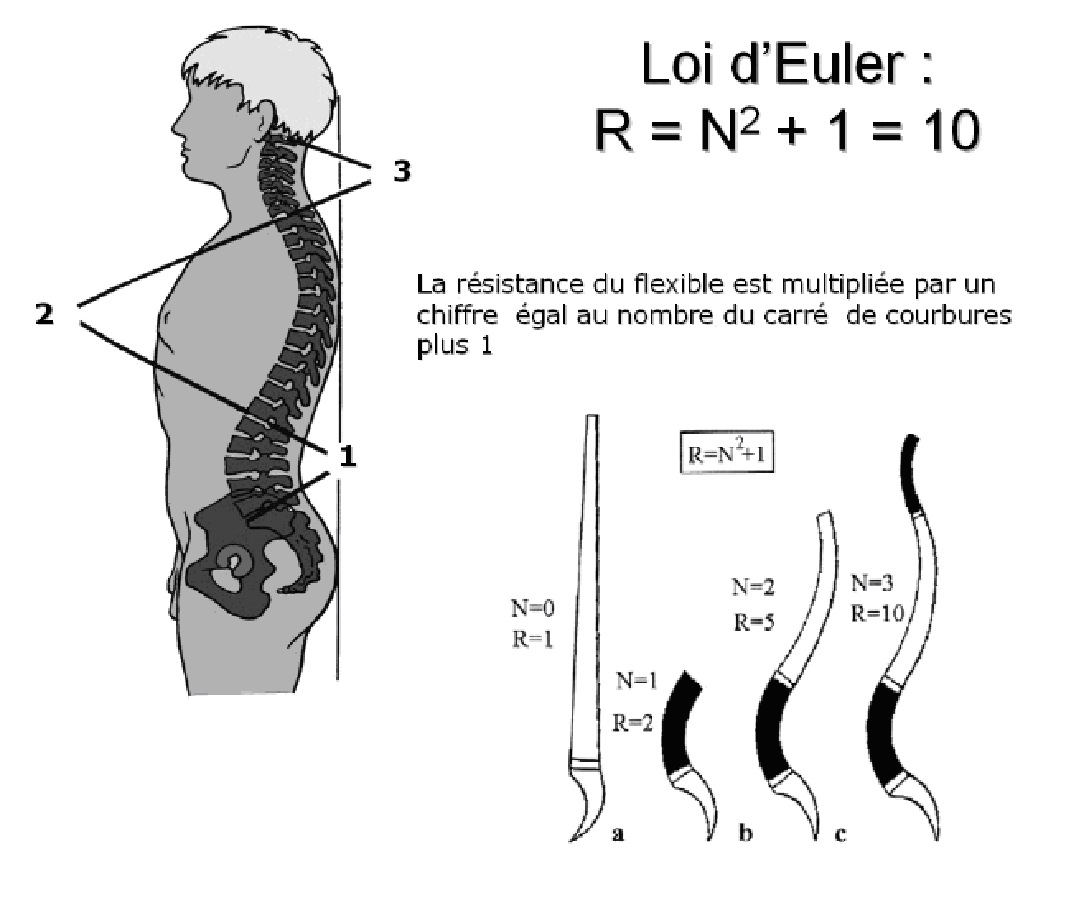

k) La loi d’Euler

La résistance de la colonne vertébrale s'appuie sur une loi mathématique représentative du phénomène physique de flambement des poutres utilisée pour calculer les charges critiques supportables par des poutres soumises à des compressions axiales et d'en prévoir la déformation. C’est l’équation d'Euler. Bien que la théorie d'Euler existe réellement pour de tels phénomènes, ses résultats n'ont jamais été énoncés sous la forme simpliste R = N2 + 1 que l'on connaît en physiologie articulaire ou en biomécanique. Cette formulation, en l'état, ne répond à aucune démarche scientifique. Elle est pourtant reprise et démontrée comme telle depuis plus d'un siècle[41].

3. Anatomie fonctionnelle

En position de référence, le regard oblique à 30 degrés vers le bas et l'avant, l'axe de gravité de la tête qui se projette à proximité du conduit auditif externe tombe en avant de la colonne vertébrale. Chez un sujet de corpuscule normale, la contrainte est appliquée en avant des corps vertébraux ; les muscles extenseurs agissant sur un levier inter appui. Si le regard est à l'horizontale le bas du levier des extenseurs est plus favorable. La grande majorité des contraintes axiales est donc encaissée par le complexe disco corporéal (80%) contre 20% pour les articulaires postérieures. Ce n'est qu'en hyperextension que les articulaires postérieures seront plus contraintes. Comme au niveau lombaire, le rapport disco corporéal entre la hauteur du disque et du corps vertébral est de 1/3, contre 1/6 au niveau thoracique. La colonne cervicale se caractérise par la présence des apophyses unciformes qui approfondissent les plateaux vertébraux et assurent une meilleure stabilité comme un empilement d'assiettes à soupe par opposition à celui des assiettes plates.

B. - Biomécanique du rachis

1. Naissance, Phylogenèse

La phylogénèse est très instructive pour mieux comprendre la position érigée humaine.

Contrairement à d’autres vertébrés, le rachis humain comprend des courbures successives qui s’opposent permettant au tronc d’assumer la position érigée[42]. La lordose de la région lombaire chez l’homme n’est retrouvée dans aucune autre espèce. Par opposition à l’homme, la colonne vertébrale des primates est globalement cyphotique ce qui est incompatible avec la position érigée. Ceci explique pourquoi la position bipodale et la marche chez les primates sont très limitées nécessitant le plus souvent l’utilisation des longs bras antérieurs comme balanciers.

2. - Equilibre

a) Définition

L'équilibre sagittal du rachis est une situation dans laquelle les forces en présence sont égales. Lors de la marche, cet équilibre est en permanence contrarié par l'appui unipodal.

b) Modèles d’analyse

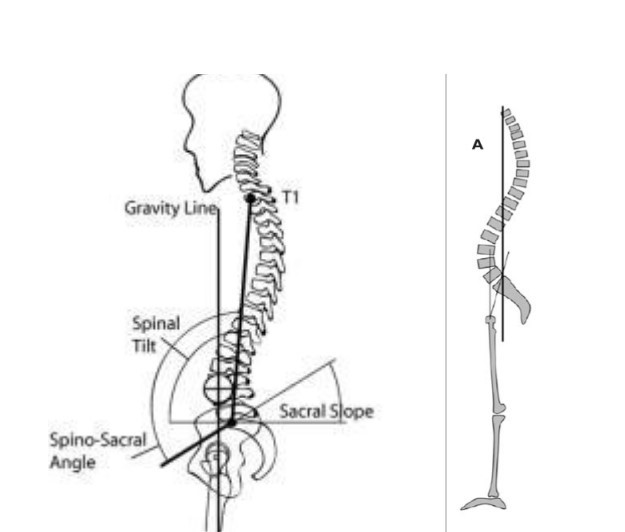

Dans le cadre de la posture debout, pour être en situation d’équilibre, la projection verticale du centre de masse (CDM) au sol doit être localisée au plus proche du centre de la base de support (polygone de sustentation) qui correspond à la surface entre les deux pieds d’un individu. Lorsque cette situation d’équilibre est respectée, l’activité musculaire nécessaire pour rester debout, est minime. En revanche, si la position de ce CDM est modifiée, sa projection verticale est alors éloignée du centre de la base de support, et l’individu doit alors fournir une activité musculaire supplémentaire qui nécessite un effort consommateur d’énergie.[75]

(01) Mesures cliniques

D’abord, on mesure la taille du patient debout et assise. La taille assise donne une idée de la croissance résiduelle restante sur le rachis.

Le test d’Adam est la manœuvre plus acceptée universellement pour différer entre une attitude scoliotique et une scoliose structurée. Ce test est réalisé au moyen d’une flexion antérieure du tronc. Il faut observer la forme du dos. Un “saillie spinale” dans la région lombaire ou thoracique, aussi dénommée une “ gibbosité ”, c’est un indicateur d’une rotation vertébrale.[75]

(02) Mesures radiologiques

Il existe deux mesures fiables pour l’évaluation de l’équilibre sagittal. L’angle spino-sacré (ASS) est formé entre la droite reliant le milieu du plateau sacré au milieu du corps de c7 avec la direction du plateau sacré [43]. Il est étroitement lié à la pente sacrée dans les rachis équilibrés et défini par une formule (ASS = 0,9 * pente sacrée +99). La verticale à la c7 Pump-line a permis de calculer l’axe verticale sagittal (SVA), distance entre la verticale passant par le centre de c7 et le bord postérosupérieur de s1. Sa valeur est généralement considérée comme normale entre +2,5 et -2,5 cm [44]. Une valeur positive correspond à une projection du rachis cervical en avant du bord postérosupérieur du sacrum et une valeur négative en arrière [45].

(03) Paramètre anatomique

IP : incidence pelvienne : angle formé par la droite reliant le milieu de l’axe des coxo-fémorales au centre du plateau sacré avec la perpendiculaire à ce plateau en son centre.

(04) Paramètres positionnels

- PS : pente sacrée : angle formé par l’inclinaison du sacrum avec l’horizontale

- V : version pelvienne : angle formé par la droite reliant le milieu de l’axe des coxo-fémorales au centre du plateau sacré avec la verticale

Formule à retenir IP = V+PS - Angle de bascule : angle formé par la droite menée du centre du plateau sacré au centre du corps vertébral de la vertèbre correspondant au point d’inflexion (endroit du passage de lordose en cyphose). Il définit l’orientation globale de la lordose. Le point d’inflexion doit se situer en arrière de la verticale au centre du plateau sacré pour que l’on puisse considérer que la lordose soit suffisante. [75]

c) Stabilité rachidienne

La stabilité rachidienne est assurée grâce à :

- L’empilement des corps vertébraux et des apophyses articulaires

- Les anneaux du disque intervertébral

- Les ligaments intervertébraux

- Les muscles érecteurs du rachis

3. Equilibre hanche-genou-rachis

a) Balance de Pauwels

Il est considéré que le bras de levier gravitaire est trois fois plus grand que le moyen fessier ; ainsi l’appui monopodal induit une réaction R=4*P.

La marche correspond à une succession de pas en appui monopodal (sur un pied). En appui monopodal, le poids du corps en charge est celui du corps moins le poids du membre inférieur portant (dessous de la hanche concernée). Sa ligne gravitaire, verticale par définition, est, de ce fait, déplacée vers le membre non portant d’environ 5cm.

L’action équilibratrice est centrée sur le moyen fessier et plus spécialement sur sa fibre moyenne ; le vecteur est toujours dirigé obliquement en bas et en dehors. La résultante est construite à partir des deux vecteurs précédents. Elle est oblique en bas et en dehors, à environ 16° et en passant par la tête fémorale.[75]

La balance de Pauwels

b) L’axe mécanique du membre inférieur

Il correspond à un axe qui passe par les trois centres articulaires de la hanche, du genou et de la cheville. Il correspond donc à une droite qui relie le centre de la tête fémorale, le centre du plateau tibial (interligne articulaire fémoro-tibiale) et le centre de la poulie du talus. Cette ligne est confondue avec l’axe du squelette de la jambe, mais forme un angle de 6° avec celui du fémur. Trois centres articulaires de la hanche (H), du genou (K) et de la cheville (A) sont alignés sur une même droite (HKA) qui est l’axe mécanique.[75]

L’axe mécanique du membre inférieur

c) L’axe anatomique du membre inférieur

Ce sont les axes des diaphyses osseuses du membre inférieur. L’axe de la diaphyse fémorale est oblique en bas et en dedans. L’axe de la diaphyse tibiale est à peu près vertical. Ainsi, en raison du porte-à-faux du col fémoral, l’axe de la diaphyse fémorale n’est pas situé exactement dans le prolongement de l’axe de la diaphyse tibiale. Ces deux os vont donc former un angle obtus, ouvert en dehors, d’environ 170°-175° (SKA): c’est le valgus physiologique.[75]

d) Les écarts varisants

Du fait de l'écartement plus grand des hanches par rapport aux chevilles, l'axe mécanique du membre inférieur est légèrement oblique en bas et en dedans, formant un angle de 3° avec la verticale. Cet angle est d'autant plus ouvert que le bassin est plus large, comme c'est le cas chez la femme. Cela explique aussi pourquoi le valgus physiologique du genou est plus marqué chez la femme que chez l'homme. La mesure de ces angles est toutefois insuffisante pour apprécier les contraintes s'exerçant sur les différentes surfaces articulaires du genou nécessitant l'introduction de la notion d'écart varisant.

L'étude des écarts varisants cherche à quantifier le bras de levier des contraintes gravitaires. Elle consiste à mesurer, à la hauteur du genou, la distance qui sépare la ligne gravitaire du centre du genou. Sur un membre inférieur normo-axé, cet écart est faiblement dépendant de la morphologie du bassin (angle a) et qualifié de ce fait d'extrinsèque.

Lorsque le genou est dévié en varus, l'incurvation du membre éloigne le centre du genou en dehors de l'axe mécanique en majorant l'écart varisant d'une valeur proportionnelle à l'angulation. Ce supplément d'écart lié à la morphologie du membre est qualifié d'intrinsèque. Il s'ajoute à l'écart extrinsèque pour former l'écart varisant global constituant un bras de levier majoré pour les forces gravitaires.

Lorsque le genou est dévié en valgus, l'incurvation du membre rapproche le centre du genou de la ligne gravitaire en faisant passer le centre du genou en dedans de l'axe mécanique global. La morphologie du membre crée cette fois un écart intrinsèque valgisant qui vient théoriquement en déduction de l'écart varisant extrinsèque pour diminuer le bras de levier des forces gravitaires. L'écart varisant extrinsèque peut se trouver seulement réduit si la déformation est peu importante. Si la déformation est marquée, le centre du genou se déplace au-dedans de la ligne gravitaire et les forces normalement varisantes deviennent valgisantes à la faveur de l'apparition de cet écart valgisant extrinsèque.[75]

4) L’analyse de la posture

C'est dans le plan horizontal que se matérialise les anomalies de torsion du squelette du membre inférieur. La torsion squelettique se définit comme une déformation de l'os autour de son axe longitudinal.

Deux index de mesure ont été proposés pour l'essai d'une classification des différents morphotypes rencontrés dans ces anomalies de torsion :

- L'index de torsion tibio-fémoral de Lerat mesurant la différence entre la torsion tibiale externe et l'antéversion fémorale (20° en moyenne).

- L'index de cumul des torsions de Duparc et Thomine qui est la somme algébrique des torsions fémorales et tibiales (11,7° en moyenne).

Cliniquement, les méthodes de mesure sont très imprécises. Seules les mesures tomodensitométriques sont actuellement les plus fiables et les plus utilisées Au niveau du fémur, l'antéversion fémorale s'apprécie en comparant la prévalence de la rotation interne sur la rotation externe de la hanche, le patient étant en décubitus ventral, sa hanche en extension et le genou fléchi à 90°. La torsion tibiale s'apprécie en déterminant l'angle formé par l'axe bi malléolaire par rapport au plan sagittal de symétrie du corps. Il est également utile d'apprécier la mesure de l'angle du pas.

5) Cinétique

Le sens du mouvement du rachis est déterminé par l’orientation des facettes articulaires. L'élongation et la compression axiale conduisent à l'étirement et au tassement du disque. (76)

6) L’analyse du mouvement

L’analyse du mouvement permet d’établir pour chaque mouvement vertébral les amplitudes sous charges de flexion et d’extension qui est de mobilité de 60° du rachis lombaire et de 120° du rachis cervical, d’inflexion latérale droite et gauche, de torsion axiale droite et gauche Pour le rachis lombaire, l’immobilisation des unités vertébrales L4-L5 et L5-S1 génère une perte de la moitié de l’amplitude.

Pour des patients scoliotiques traités et ayant perdu en mobilité du tronc, l’amplitude coxofémorale (hanche-fémur) peut être essentielle; la mobilité du bassin est ainsi plus sollicitée.